Loi du pays relative au domaine public de l’eau et à la protection de la ressource

Suis-je concerné(e) par la loi du pays relative au domaine public de l’eau et à la protection de la ressource ? Décryptage à destination des particuliers, collectivités, privés

La loi du pays relative au domaine public de l’eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau a été adoptée le 26 juin 2025 et promulguée le 15 juillet 2025. Elle est disponible ici.

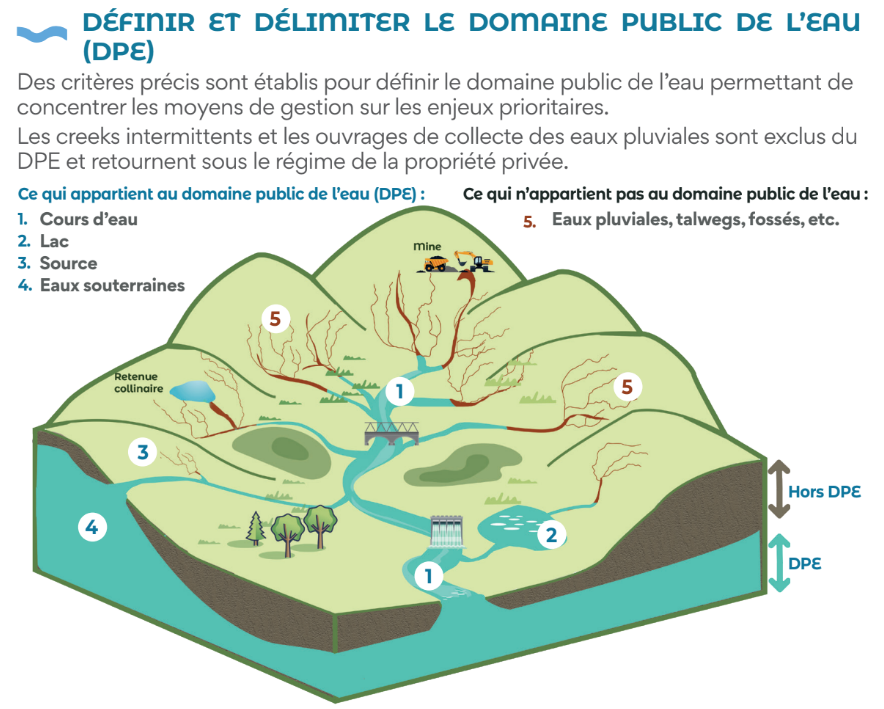

Qu’est-ce que le domaine public de l’eau ?

- Les cours d’eau (rivières, ruisseaux…) qui coulent naturellement plus de 6 mois par an ou qui sont alimentés par un bassin versant d’au moins 1 km² (même en l’absence d’eau visible toute l’année).

- Les eaux souterraines présentes naturellement sous terre au moins 6 mois par an (avec une conductivité inférieure à un seuil fixé à 10 000 μS/cm). Une nappe souterraine est une accumulation d’eau dans le sol ou dans les roches, qui remplit les interstices, fissures ou pores d’un terrain perméable. Cette eau circule lentement sous la surface du sol et peut être captée par un forage ou un puits, ressortir naturellement par une source ou alimenter des cours d’eau de façon invisible.

- Les sources naturelles ou révélées par des fouilles, qui coulent plus de 6 mois par an. Une source est le point d’émergence naturelle d’une nappe souterraine à la surface du sol, formant un écoulement permanent ou intermittent c’est un dire un cours d’eau tel que défini ci-dessus.

- Les lacs connectés à des cours d’eau ou à des eaux souterraines tels que définis ci-dessus. Il ne s’agit pas de bassins d’eau pluviale (décanteur, retenue collinaire, bassin d’orage, lagune d'assainissement, étang,...). Ils doivent exister de façon durable (au moins 6 mois par an), même si leurs niveaux varient selon les saisons.

- Les îles et îlots et atterrissements (bancs de sable formés dans les cours d’eau ou lacs faisant partie du domaine public de l’eau).

- Les cours d’eau ou parties de cours d’eau situés sur des terres coutumières,

- Les lacs, eaux souterraines et sources situés en terres coutumières,

- Les eaux souterraines ou sources situées dans le domaine public maritime,

- Les eaux pluviales, décanteurs, retenues collinaires.

Tout ce qui ne rentre pas dans les définitions précises de la loi appartiennent soit au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie soit aux propriétaires riverains selon les données cadastrales. Le cas échéant, vous êtes propriétaire et responsable de votre “non-cours d’eau” au titre du code civil et du code de l’environnement provincial correspondant.

S’il n’y a pas de propriétaire riverain identifié, c’est la Nouvelle-Calédonie qui en est propriétaire, mais cela relève de son domaine privé.

Sur terres coutumières, vous pouvez établir des conventions de délégation de gestion avec la Nouvelle-Calédonie pour bénéficier des aides du fonds de soutien à la politique de l’eau partagée.

Si un cours d’eau change naturellement de trajectoire, le nouveau lit devient automatiquement public s’il remplit les conditions de la loi. L’ancien lit devient alors du domaine privé de la Nouvelle-Calédonie.

Qui instruit toutes les demandes relatives au domaine public de l’eau ?

Les demandes (autorisations, modifications, renouvellements) d’Installation, Ouvrage, Travaux et Aménagement (IOTA) sont traitées par le service de l’eau (SDE) de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR).

A l’exception du domaine public de l’eau (rivières, lacs, sources, nappes souterraines) situé sur des terrains exploités par l’activité minière, pour lequel la direction des mines et de l’énergie (DIMENC) assure un guichet unique pour les industriels.

Quelle est la démarche à suivre pour savoir si un cours d’eau/plan d’eau/source fait partie du domaine public de l’eau ?

Nul besoin d’être technicien ou hydrogéologue pour se faire une idée, voici les 2 grands critères à observer pour identifier un cours d’eau :

1. Critère n°1 : Taille du bassin versant

Le bassin versant (zone qui alimente le cours d’eau en eau) draine plus d’un 1 km² ⇒ C’est un cours d’eau qu’il y ait ou non présence d’un écoulement permanent.

💡 Ce critère géographique peut être évalué grâce à une carte indicative des cours d’eau drainant plus de 1 km² disponible sur le site Explocarto*. Si vous avez un doute sur l’appartenance ou non au domaine public de l’eau, vous pouvez vous rapprocher du service de l’eau de la DAVAR.

En dessous de 1km², il faut considérer le critère n°2, c’est-à-dire celui de la durée de l’écoulement.

2. Critère n°2 : Durée d’écoulement pour les cours d’eau de moins 1 km²

✔️Si le cours d’eau draine moins de 1 km² mais s’écoule pendant plus de 6 mois par an = vous êtes sur le domaine public de l’eau (il y a une ou des sources en amont)

❌Si le cours d’eau draine moins de 1 km² et ne s’écoule que quelques jours après une grosse pluie = ce n’est pas un cours d’eau au sens de la loi du pays, on parle de talweg ou de “non-cours d’eau”

La caractérisation d’une source ou d’un lac découle de la définition du cours d’eau. Une source donne lieu à un cours d’eau, un lac est alimenté ou donne naissance à un cours d’eau au sens des critères définis ci-dessus.

La caractérisation des eaux souterraines est également évidente, si en creusant dans le sol en période d’étiage (ie. plusieurs semaines après les pluies) de l’eau apparaît, il s’agit d’une nappe phréatique quasi-permanente faisant partie du domaine. Le niveau des nappes phréatiques peut se déduire des cotes altimétriques du lit des cours d’eau à proximité, de la nature géologique et de la pente du terrains .

Ce qu’il faut retenir :

- Si un cours d’eau draine plus d’un km², il fait partie du domaine public sauf sur terre coutumière

- S’il y a présence d’un écoulement en période d’étiage (saison sèche), c’est un cours d’eau faisant partie du domaine public même s’il draine moins qu’un km² (présence de sources)

- Si un lac ou une source donne lieu à un cours d’eau, ils font partie du partie du domaine public

- Si en creusant en période sèche, je trouve de l’eau, je suis dans le domaine public de l’eau

- En cas de doute , il faut demander un avis au service de l’eau.

|

Type |

Critère |

DPE |

Hors DPE |

|

Cours d’eau |

Est alimenté par un bassin versant d’au moins 1 km² |

X |

|

|

Coule naturellement au moins 6 mois par an (même si le bassin versant est inférieur à 1 km²) |

X |

||

|

Talweg drainant moins de 1 km² et ne coulant que de façon intermittente après les pluies. |

X |

||

|

Situé sur terre coutumière |

X |

||

|

Eau souterraine |

Présente naturellement sous terre au moins 6 mois par an (avec une conductivité inférieure à un seuil fixé à 10 000 μS/cm) |

X |

|

|

Située sur terre coutumière |

X |

||

|

Située dans le DPM |

X |

||

|

Source |

Coule au moins 6 mois par an |

X |

|

|

Située sur terre coutumière |

X |

||

|

Située dans le DPM |

X |

||

|

Lac |

Présent au moins 6 mois par an |

X |

|

|

Situé sur terre coutumière |

X |

||

|

Île, îlot et atterrissement |

Formé dans un cours d’eau ou lac faisant partie du DPE |

X |

* Attention : le tracé des cours d’eau sur le site Explocarto résulte d’une modélisation. Si le calcul de la surface drainée est généralement correct, le tracé exact du cours d’eau peut toutefois présenter ponctuellement des décalages avec la réalité ou les cartes topographiques de référence.

Le domaine public de l’eau (à l’instar du domaine public maritime) est naturellement dynamique et mobile, il résulte d’un équilibre entre les processus naturels et notamment les forçages climatiques, provoquant les crues et les sécheresses, générant des phases d’érosion et de dépôts pouvant conduire à des déplacements de lit et/ou des tarissements de source ou de nappe.

Du fait de ses caractéristiques dynamiques et mobiles, il n’y a pas d'intérêt pour le gestionnaire à disposer d’une délimitation précise (centimétrique).

Le bornage du domaine reste possible à la charge du demandeur, selon les critères fixés par la loi de pays relative au domaine public de l’eau et à la protection de la ressource en eau et à son arrêté d’application, mais ce bornage n’aura de validité qu’au moment précis de son constat et deviendra ensuite immédiatement contestable “de fait”.

Dans quels cas une délimitation est-elle utile ? En cas de transaction foncière, de litige ou d’incertitude, le service de l’eau de la DAVAR peut réaliser une procédure de délimitation sur demande d’un ou plusieurs riverains pour une section cadastrale donnée.

La procédure et le contenu du dossier de délimitation sont fixés par arrêté. Il conviendra de fournir des données topographiques et hydrométriques. L'instruction prévoit un délai de trois mois mais si les conditions hydrologiques ne permettent pas la délimitation, un sursis à statuer peut porter le délai à 12 mois.

Ce qu’il faut retenir

- Le domaine public de l’eau est vivant et mobile, sa délimitation précise n’a généralement pas d'intérêt pour le gestionnaire ou le propriétaire riverains.

- La délimitation cadastrale est une procédure uniquement utile en cas de contentieux ou de transaction foncière. Les limites du domaine évoluent “de fait” et sont reconnaissables par l’observation du terrain.

- En cas de doute , il faut demander un avis au service de l’eau.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un terrain en bord de cours d’eau/plan d’eau/source du domaine public de l’eau : quelles sont les servitudes, vos droits et vos devoirs ?

Où s’applique-t-elle ? Si votre terrain est situé le long d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une source naturelle dans le domaine public de l’eau, une bande de 4 mètres appelée servitude de gestion s’applique le long de chaque rive (limite avant débordement) et grève votre terrain. Cette servitude évolue avec la mobilité du domaine public

Pourquoi ? Elle permet la surveillance, l’entretien et l’accès par les contrôleurs du domaine public ou personnes délégataires.

Quelles caractéristiques ?

- La servitude suit tout le linéaire du cours d’eau ;

- Elle peut se décaler légèrement en cas de relief difficile ou d’obstacle naturel ou patrimonial ;

- Elle peut coexister avec d’autres règles locales (provinces, communes).

Qu’est-ce que cela implique ? Même s’il s’agit de votre terrain, dans cette bande de 4 mètres vous ne pouvez pas :

- Empêcher le passage des agents ou des personnes autorisées,

- Clôturer (exception faite des clôtures déjà présentes qui devront être retirées en cas de nécessité),

- Mener des activités susceptibles de polluer l’eau (produits toxiques, déchets, rejets…),

- Défricher ou aménager sauf si c’est expressément autorisé.

Ce qu’il faut retenir : Vous restez propriétaire du terrain, mais cette bande de 4 mètres est réservée à la gestion de l’eau. Elle doit rester accessible, non polluée, et libre de tout aménagement sauf ceux autorisés au titre du domaine.

Où s’applique-t-elle ? Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut mettre en place une zone spéciale sur un terrain privé appelée servitude d’observation.

Pourquoi ? Elle sert à installer du matériel de mesure (capteurs, stations de suivi de la qualité ou du niveau de l’eau, pluviomètre, etc.) et permet aux agents publics d’y accéder pour surveiller la ressource en eau.

Qu’est-ce que cela implique ?

- Avant d’instaurer cette servitude, le gouvernement doit consulter les propriétaires concernés,

- Si votre terrain est concerné, vous pouvez recevoir une indemnisation annuelle, selon des modalités fixées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

- Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devrez laisser l’accès à cette servitude aux agents de la Nouvelle-Calédonie ou aux personnes mandatées.

Ce qu’il faut retenir : Si cette servitude est instaurée sur votre terrain, vous devrez laisser l’accès aux agents pour la surveillance de l’eau. Vous serez informé à l’avance et indemnisé si nécessaire.

Où s’applique-t-elle ? Les riverains peuvent solliciter le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour mettre en place une zone spéciale sur un terrain privé situé au bord d’un cours d’eau, appelée servitude de mobilité.

Pourquoi ? Cette servitude permet d’une part de laisser de l’espace au cours d’eau pour qu’il puisse bouger naturellement et permettre de préserver ou restaurer son fonctionnement naturel (tels que les méandres…) et d’autre part d’indemniser les propriétaires riverains des pertes foncières potentielles.

Qu’est-ce que cela implique ?

- Sur cette servitude, certains aménagements permanents (bâtiments, remblais, clôtures, etc.) ou activités (défrichement, labours, épandages,etc.) peuvent être restreints.

- Avant d’instaurer cette servitude, le gouvernement doit consulter les propriétaires concernés.

- Si votre terrain est concerné, vous pouvez recevoir une indemnisation sur la base d’une expertise foncière.

Ce qu’il faut retenir: Si votre terrain est au bord d’un cours d’eau, une servitude de mobilité peut y être instaurée pour protéger le bon fonctionnement du lit du cours d’eau et indemniser les pertes foncières.

Vous souhaitez faire des travaux d’entretien d’un cours d’eau/plan d’eau/source du domaine public de l’eau : quelles sont les démarches à effectuer ?

Vous pouvez réaliser certains travaux d’entretien sur la partie du domaine public de l’eau qui touche votre terrain en informant préalablement le service compétent de la Nouvelle-Calédonie.

Quels que soient les travaux envisagés, vous devez en informer la DAVAR. En fonction de votre demande, celle-ci vous précisera la procédure applicable à votre situation.

Seuls les petits travaux ne nécessitent pas d’autorisation préalable de la DAVAR. Il s’agit de travaux d’entretien légers (ex. : enlèvement manuel d’embâcles, petits nettoyages manuels…). Sont soumis à autorisation dans tous les cas :

- le défrichement,

- l’utilisation d’engins motorisés pour modifier les berges (rectification du lit, stabilisation de berges, enrochements…),

- l’enlèvement de plus de 100 m3 de débris végétaux.

Les travaux plus significatifs présentant un impact potentiel sur la ressource en eau ou les tiers nécessitent une autorisation préalable de la DAVAR assortie ou non d’une enquête administrative et dans certains cas d’une notice d’impact et d’une procédure de consultation du public

Dans tous les cas, vous pouvez solliciter le soutien du fonds PEP suivant le barème de subventionnement en vigueur pour les travaux d’entretien (cf. Arrêté GNC modifié n°2022-2117 du 07/09/2022).

Ce qu’il faut retenir : Si vous êtes riverain, vous pouvez entretenir manuellement et légèrement la partie du domaine public au droit de votre terrain sans autorisation de la DAVAR. Les interventions plus significatives ou mécanisées nécessitent une autorisation préalable. Vous pouvez disposer de subvention suivant un barème spécifique du fonds PEP (cf la procédure sur le site https://eau.nc/).

Vous prélevez de l’eau (captage, forage) sur le domaine public de l’eau : quelles sont les procédures à respecter ?

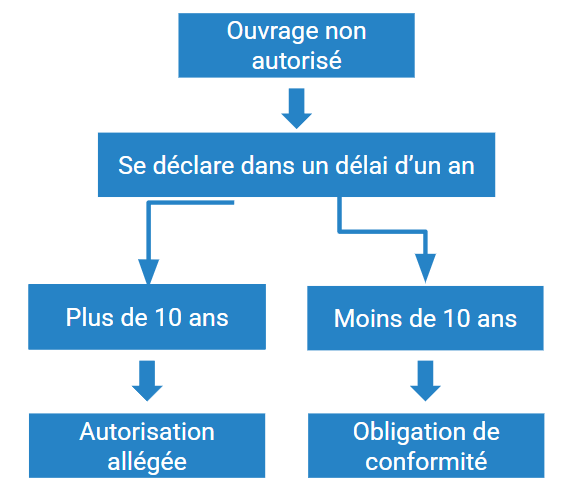

CAS 1 : Vous prélevez déjà dans la ressource, mais vous n’avez pas d’autorisation de prélèvement → Une procédure de régularisation est obligatoire

Si vous prélevez déjà de l’eau sur le domaine public de l’eau sans autorisation, vous avez un an à partir de l’entrée en vigueur de la loi pour vous déclarer auprès de la DAVAR. Cette déclaration vaut autorisation durant le délai qui vous sera octroyé pour déposer un dossier de régularisation.

Selon l’ancienneté de votre ouvrage, deux cas de figure :

- Si votre installation est ancienne (plus de 10 ans) et ne représente pas de risque, elle peut être autorisée même si elle n’est pas totalement conforme aux dispositions de la loi du pays, à condition que toutes les futures modifications aillent dans le sens d’une meilleure conformité.

- Si votre installation est récente (moins de 10 ans), elle devra faire l’objet d’une conformité à la nouvelle réglementation.

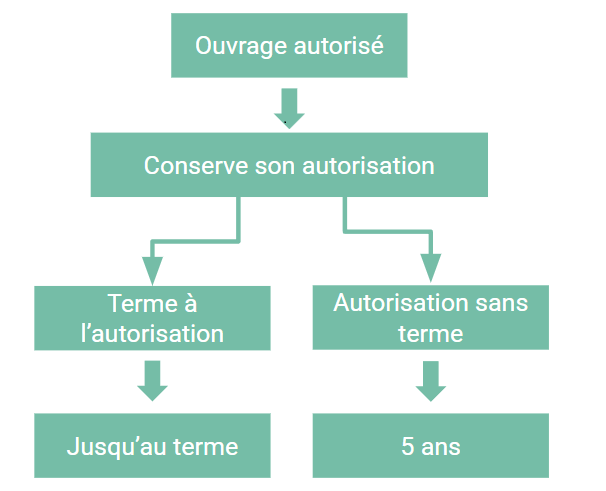

CAS 2 : Vous avez déjà une autorisation de prélèvement

Les autorisations obtenues avant la loi restent valables. A échéance, vous devrez renouveler votre demande auprès de la DAVAR. Si votre autorisation n’avait pas de date d’expiration, elle sera considérée comme expirée 5 ans après la promulgation de la loi. Cela signifie que même si aucune date limite n’était initialement fixée, il faudra renouveler l’autorisation au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi (soit le 15/07/2030).

Néanmoins, toutes les autorisations domaniales sont précaires et révocables, si cela contrevient à la bonne gestion de la ressource en eau.

CAS 3 : Vous envisagez un nouveau point de prélèvement ou un renouvellement

Pour tout nouvel ouvrage de prélèvement (par forage ou captage) sur le domaine public de l’eau, ou à échéance de votre autorisation, vous devez faire une demande d’autorisation de prélèvement auprès de la DAVAR (sauf si votre prélèvement est inférieur à 1 m3 par jour, ne dispose pas d’installation pérenne et n’est pas destiné aux usages domestiques). Pour les plus gros prélèvements (>100 m3/j), une notice ou une étude d’impact, et parfois une consultation du public peuvent être sollicitées en raison des impacts potentiels sur la ressource en eau, les écosystèmes ou les droits d’autres usagers.

L’autorisation fixe les conditions précises à respecter (quantité d’eau prélevée, débits à conserver dans le cours d’eau, suivi, entretien et aménagements…). Si votre projet implique des travaux dans le domaine (installation de prise d’eau, forage, canalisation, etc.), vous devrez solliciter une attestation de conformité avant la mise en service.

En cas de changement important de votre installation ou de vos usages, vous devez en informer la DAVAR.

Ce qu’il faut retenir : Tout prélèvement d’eau significatif sur le domaine public nécessite une autorisation qui établira les prescription à respecter pour protéger la ressource en eau. Retrouver les formulaires et les démarches sur le site de la DAVAR : https://davar.gouv.nc/ ou sur Démarches Simplifiées : https://demarches-simplifiees.gouv.nc

En fonction du type de prélèvement, de l’usage prévu et de l’état de la ressource en eau, vous devrez déclarer ou mesurer les volumes prélevés. Le dispositif et la fréquence de mesure seront adaptés suivant les volumes prélevés, les usages et l’état de la ressource. C’est à l’exploitant d’installer et d’entretenir le dispositif de comptage, et de transmettre régulièrement les données à la DAVAR. Vous pouvez solliciter le soutien du fonds PEP suivant le barème de subventionnement en vigueur pour les compteurs d’adduction (cf la procédure sur le site https://eau.nc/)

Les modalités précises (comment mesurer, quand transmettre, comment conserver les données, etc.) sont définies par les arrêtés individuels et les formulaires de déclaration disponibles sur le site davar nc.

Ce qu’il faut retenir: Si vous prélevez de l’eau dans le domaine public, vous devez mesurer ou évaluer les volumes prélevés, garder une archive de ces données et les transmettre régulièrement au service de l’eau de la DAVAR.

Pour tous les ouvrages de prélèvement existants et à venir, vous devez garantir un débit minimum dans le cours d’eau ou un niveau maximal de rabattement dans les nappes souterraines.

Qui est concerné ? Tous les propriétaires d’un ouvrage de prélèvement.

Si vous prélevez de l’eau dans le domaine public vous devez laisser dans le milieu naturel suffisamment d’eau pour préserver la vie, la reproduction et la circulation des espèces aquatiques : c’est le débit minimum biologique.

Ce débit est défini par l'arrêté d’autorisation et peut varier selon les saisons ou l’état de la ressource. Si vous captez de l’eau dans une nappe souterraine, un niveau maximal de rabattement sera aussi fixé pour éviter de trop abaisser le niveau d’eau, d’impacter les autres prélèvements ou de favoriser la remontée du biseau salé.

Ce qu’il faut retenir : Vous devez laisser suffisamment d’eau dans la rivière ou la nappe pour protéger la ressource en eau. Cela est défini au cas par cas, en fonction des usages et de la ressource, par votre autorisation individuelle.

Pour tous les ouvrages de prélèvement existants et à venir, à usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP), des périmètres de protection des eaux (PPE) doivent être instaurés.

Qui est concerné ? Toutes les collectivités publiques ou privées responsables d’un prélèvement d’eau (captage, forage…) destiné à l’alimentation en eau potable ou à un usage domestique collectif (> 50 équivalent habitant, village, tribu, lotissement, base vie, …).

Si le périmètre de protection n’est pas déjà établi, vous avez un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour transmettre une demande d'instauration d’un périmètre de protection des eaux au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce délai, vous pouvez solliciter le soutien du fonds PEP pour le cofinancement des études préalables à la délimitation de ces périmètres de protection.

Ces périmètres visent à protéger la ressource et notamment la qualité de l’eau prélevée contre les pollutions chroniques ou accidentelles liées aux activités humaines à risque autour du prélèvement.

Ce qu’il faut retenir : Tous les prélèvements AEP nécessitent un périmètre de protection des eaux.

Vous êtes propriétaire d’un aménagement de cours d’eau (seuil, enrochement,..) ou d’un ouvrage de franchissement (ponts, radiers et passages à gué, passerelles, passages de conduites...) sur le domaine public de l’eau : quelles sont vos obligations ?

Si vous ne disposez pas d’une autorisation pour votre ouvrage de franchissement, vous avez un an à partir de l’entrée en vigueur de la loi pour vous déclarer auprès du service de l’eau de la DAVAR. Cette déclaration vaut autorisation durant le délai qui vous sera octroyé pour déposer un dossier de régularisation.

Selon l’ancienneté de votre ouvrage, deux cas de figure :

- Si votre installation est ancienne (plus de 10 ans) et ne représente pas de risque pour les tiers, elle peut être autorisée même si elle n’est pas totalement conforme, à condition que toutes les futures modifications aillent dans le sens d’une meilleure conformité.

- Si votre installation est récente (moins de 10 ans), elle devra faire l’objet d’une conformité à la nouvelle réglementation.

Les autorisations obtenues avant la loi restent valables (sauf si les contraintes de gestion imposent une actualisation). A échéance, vous devrez renouveler votre demande auprès de la DAVAR. Si votre autorisation n’avait pas de date d’expiration, elle sera considérée comme expirée 5 ans après la promulgation de la loi. Cela signifie que même si aucune date limite n’était initialement fixée, il faudra renouveler l’autorisation dans un délai maximum de 5 ans après que la loi soit entrée en vigueur.

Néanmoins, toutes les autorisations domaniales sont précaires et révocables, si cela contrevient à la bonne gestion de la ressource en eau.

Pour tout nouvel ouvrage ou à échéance de votre autorisation, vous devez faire une demande d’autorisation d’occupation du domaine public de l’eau auprès de la DAVAR. Cette autorisation prévoit également la possibilité d’entretenir votre ouvrage ou le cours d’eau à proximité de votre ouvrage. Vous devrez alors simplement informer la DAVAR des travaux d’entretien prévus avant leur réalisation.

En fonction du type d’aménagement, de son impact potentiel sur la ressource en eau et les tiers, une notice ou une étude d’impact peuvent être sollicitées pour une consultation du public.

En cas de travaux de modification importants de votre ouvrage, une nouvelle autorisation devra être instruite par la DAVAR avant le démarrage des travaux.

Vous êtes propriétaire d’une installation occasionnant des rejets dans le domaine public de l’eau : quelles obligations respecter ?

Si vous exploitez une installation, un ouvrage ou exercez une activité entraînant un rejet dans un cours d’eau faisant partie du domaine public de l’eau, vous devez obtenir une autorisation spécifique ou régulariser votre situation.

NB : Si votre rejet est déjà encadré par une autorisation au titre d’une Installation classée pour l’environnement (ICPE), les exigences de cette autorisation prévalent : aucune obligation supplémentaire ne vous sera imposée au titre de l’occupation du domaine public de l’eau.

Que risquez-vous en cas de non-respect de la réglementation ?

Toute occupation sans autorisation ou action pouvant nuire à l’usage ou à la gestion d’une parcelle ou d’une servitude du domaine public de l’eau constitue une contravention de grande voirie. Cela peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1 431 900 F CFP. Si vous occupez illégalement un terrain, chaque jour d’occupation compte comme une nouvelle infraction et peut faire l’objet d’une astreinte journalière, notamment si cela gêne l'accès, la sécurité ou l’exploitation de la parcelle.

De plus, les contrevenants peuvent être obligés de remettre les lieux en état et de réparer les dommages causés.

Ce qu’il faut retenir : Toute intervention ou occupation sans autorisation sur le domaine public de l’eau peut vous exposer à de lourdes sanctions financières et à une obligation de remise en état.

La loi prévoit des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 5 000 000 F CFP pour une personne physique et 20 000 000 F CFP pour une personne morale en cas d’infractions graves, comme :

- Prélever ou rejeter de l’eau sans autorisation ;

- Ne pas respecter un plan de gestion ou les conditions de l'autorisation délivrée ;

- Entraver l’accès aux servitudes pour les agents de contrôle ;

- Ne pas transmettre les données de volume prélevé ou rejeté ;

- Débuter un pompage pour l’eau potable sans périmètre de protection établi.

En cas de récidive dans l’année, les montants peuvent être doublés. Avant toute sanction, vous aurez la possibilité de présenter vos observations.

Ce qu’il faut retenir : La loi renforce fortement le contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles pour mieux protéger la ressource en eau.

La gestion partagée de la ressource en eau à l’échelle locale : que prévoit la loi ?

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut créer des conseils locaux de l’eau, soit à sa propre initiative, soit à la demande d’une province, d’une commune ou d’un groupement de communes.

Où s’appliquent-ils ? Chaque conseil local de l’eau intervient sur un territoire qui correspond à un ou plusieurs bassins versants.

À quoi servent-ils ? Ces conseils peuvent :

- Participer à la gestion du domaine public de l’eau ;

- Favoriser le dialogue entre les différents utilisateurs de l’eau (agriculture, industrie, habitants, etc.) ;

- Contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion de l’eau, un document qui fixe des orientations et des règles de gestion spécifiques, adaptées au contexte particulier d’une ressource déterminée.

Comment ça fonctionne ? Un arrêté du gouvernement précise qui compose le conseil (élus, experts, citoyens…), comment il s’organise, ce qu’il peut faire et sur quel territoire il agit.